कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। धर्म देखकर इस्लामिक कट्टर पंथियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। कुछ लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, सही में आतंकवाद का तो मजहब होता है। पूरे एजेंडे को कैसे बदला जाता है ये दो चार दिनों में देखने को मिला है.. कोई भी हमला होता है कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है फिर भी किसी आतंकी का जनाजा निकल जाए तो हजारों की भीड़ देखने को मिलती है। सिक्योरिटी में गड़बड़ी हुई है तभी ये हमला हुआ है ये भी सच है। यह एक ऐसी जगह है जहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है आंख मूंदकर.. इस जाहिल कौम के प्रति कोई नफरत नहीं है जो ये करते हैं बस वहीं बता देने में कुछ लोग नफरती समझने लगते हैं.. वो व्यक्ति ही क्या जिसे हत्यारों से नफरत ना हो..

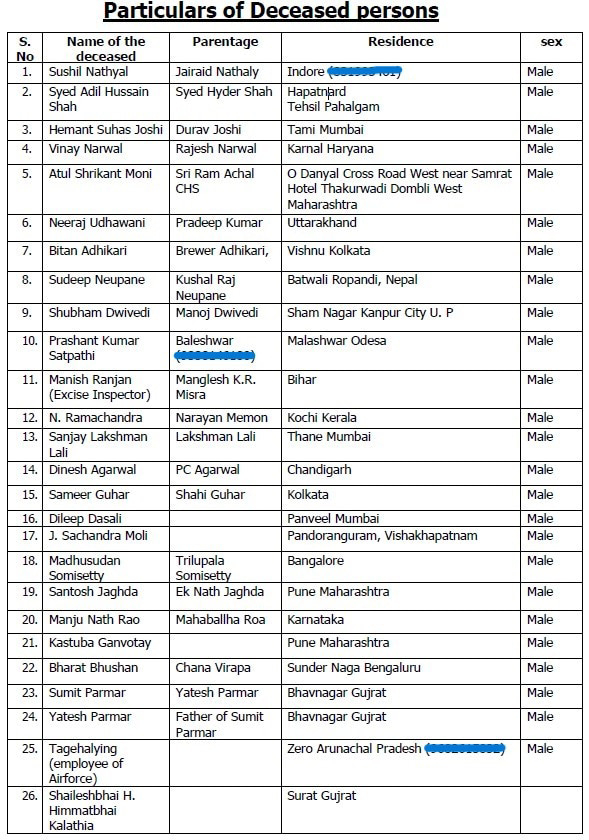

"घोड़े वालों ने पहले पैसे मांगे फिर बताया मरने वालों के बारे में " ऐसा कहना है शुभम द्विवेदी की दीदी का।

आतंकवादियों ने पहले शुभम द्विवेदी से 'कलमा' (इस्लामी आस्था की घोषणा) पढ़ने को कहा और ऐसा न करने पर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम की हत्या करने के बाद एक आतंकवादी ने उसकी पत्नी की ओर मुड़कर कहा कि अपनी सरकार को बताओ कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया।

-शुभम द्विवेदी के चाचा मनोज द्विवदी

खच्चर वाले जबरन शुभम् द्विवेदी और फैमिली को उस जगह ले गए, जहां वो जाने से मना कर रहे थे। लोकल पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मौके पर मौजूद कश्मीरी पैसे मांग रहे थे परिजनों की लाश तक पहुंचाने का। अब क्या ही बोला जाए कश्मीरियत नीचता का दूसरा नाम है।

बैसरन की तरफ़ जाने की घटना का ज़िक्र करते हुए शुभम की बहन आरती बताती हैं कि उनके एक फ़ैसले की वजह से उनकी और परिवार के बाकी लोगों की जान बच गई।

वो बताती हैं, "हम ऊपर जा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे घोड़े पर बैठकर जाना पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी."

आरती बताती हैं कि उनके इस फ़ैसले की वजह से परिवार के छह लोग वापस आ गए थे।

उन्होंने बताया, "हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच गए थे. वहां से मैं पापा, अपने पति और कुछ लोगों को वापस ले आई."

आरती बताती हैं, "पता नहीं क्यों, लेकिन मैं डर रही थी. मैंने कहा कि मैं नहीं जाउंगी। मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी और पसीना आ रहा था."

वो कहती हैं, "वहां मौसम ठंडा था और मैंने ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने थे, फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी."

"लेकिन वो लोग (घोड़े वाले) कहने लगे कि आप क्यों डर रही हो, मैं लेकर चलूंगा। उन्होंने मेरे से 10 मिनट बहस की कि आप चलिए."

आरती बताती हैं, "मैंने उन्हें सीधा कहा कि मैं आपको पूरे पैसे दूंगी, आपका एक भी पैसा नहीं काटूंगी। लेकिन ये मेरी मर्जी है मैं नहीं जाउंगी."

आरती कहती हैं कि वो जबरदस्ती अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वापस आ गईं।

वो कहती हैं। "अच्छा हुआ उनको लेकर आ गए. अगर नहीं आते तो ना मेरे पापा बचते, ना मेरे पति बचते, कोई नहीं बचता."

शुभम की बहन आरती बताती हैं कि वो किस स्थिति में हैं ये बता पाना बहुत मुश्किल है। उनका दिमाग़ सही से काम नहीं कर पा रहा है।

वो कहती हैं, "पता नहीं मेरे मां-बाप, भाभी और हम लोग उनके (शुभम) बिना कैसे रहेंगे? इस देश में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं."

आरती कहती हैं, "सबके अंदर इंसानियत होती है. अगर किसी अनजान को भी चोट लग जाए तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं."

"हम लोग जानवरों को इतना प्यार करते हैं, लेकिन यहां तो इस समय इंसान ही इंसान को मार रहा है, वो भी अपने ही देश में."

वो आगे कहती हैं, "हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, ना ही पाकिस्तान या कोई अन्य मुस्लिम देश में गए कि हिंदू-मुस्लिम पूछ कर मार दिया गया हो हम हिंदुस्तान में ही हैं, अपने ही देश में मर गए."

घोड़े वाले से पुलिस तक के मिले होने का संदेह, शुभम के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ। को दीं कई जानकारियां

स्रोत:अमर उजाला

लिबरल लोगों का शोर देखो तो लोकल लोग बहुत अच्छे हैं प्यारे हैं .... ब्ला ब्ला ब्ला ...

" उन्होंने बोला हिन्दू अलग हो जाओ मुसलमान अलग हो जाओ, और मुसलमान अलग भी हो गए।"

(ANI से बात करते हुए मृतक शैलेश कलथिया के बेटे ने कहा) यही भाईचारा है....!

सुशील नथानियल की पत्नी और बेटे से फोन पर हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया कि आतंकियों ने नाम पूछकर सुशील को घुटनों के बल बैठने और फिर उनसे कलमा पढ़ने को कहा। जब सुशील ने कहा कि वह कलमा नहीं पढ़ सकते, तो आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी।

-सुशील नथानियल के ममेरे भाई संजय कुमरावत

अपने पिता पर गोलियां बरसते देख उनकी घबराई बेटी आकांक्षा दौड़कर उनके पास पहुंची तो आतंकियों ने उसके पैर में गोली मार दी। कुमरावत ने बताया कि घायल आकांक्षा का जम्मू-कश्मीर में इलाज चल रहा है।

सुशील की पत्नी जेनिफर नैथनियल ने बताया कि शुरुआत में वह बच गए थे। उन्होंने कहा, 'हम वहां से लौटने ही वाले थे। तभी मेरे पति ने कहा कि उन्हें वॉशरूम जाना है। इसके बाद वह चले गए। जब लौटे तो अचानक तेज आवाज आई।' जेनिफर ने कहा, 'पहले हमें लगा कि रोपवे टूटा होगा। लेकिन फिर देखा कि एक आदमी गोली लगने से घायल हुआ है और उसके पास बैठी महिला रोकर कह रही थी कि उसे भी गोली मार दी जाए। सब लोग इधर-उधर भागने लगे।'

उन्होंने कहा, 'हम वॉशरूम के पीछे छिप गए। लेकिन फिर भी आतंकियों ने हमें ढूंढ लिया। आतंकियों ने मेरे पति से कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूं, इसके बाद उन्हें गोली मार दी।'

अपने पिता की मौत पर दुखी ऑस्टिन ने पीटीआई से कहा, 'आतंकवादियों में लगभग 15 साल के नाबालिग लड़के भी शामिल थे। जिनकी संख्या कम से कम चार थी. वे हमले के दौरान सेल्फी ले रहे थे और उनके सिर पर कैमरे लगे हुए थे.'

ऑस्टिन उर्फ गोल्डी ने खुलासा किया कि आतंकवादियों ने उनके पिता और मौके पर मौजूद अन्य लोगों से गोली मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान के बारे में पूछा था। 25 वर्षीय ऑस्टिन ने कहा कि यह पुष्टि करने के लिए कि कोई मुस्लिम है या गैर-मुस्लिम, उनसे 'कलमा' पढ़ने के लिए कहा गया था। ऑस्टिन ने कहा कि अगर कोई आतंकवादियों के निर्देश पर 'कलमा' पढ़ता था, तो बाद में उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने भयावह घटना का वर्णन करते हुए कहा, 'मैंने देखा कि आतंकवादियों ने मेरे सामने ही छह लोगों को गोली मार दी।

आतंकवादियों ने अचानक अपनी बंदूकें निकालीं और उनके नाम पूछे। फिर उन्होंने रामचंद्रन से कलमा पढ़ने को कहा। जब उसने कहा कि वह मुसलमान नहीं है, तो उन्होंने अगले ही पल उन्हें गोली मार दी। बंदूक रामचंद्रन की बेटी पर भी तान दी गई थी, लेकिन वह बच्चों के साथ भागने में सफल रही।

-रामचंद्रन के पारिवारिक मित्र

आतंकवादियों ने मेरे पिता और अंकल को मार डाला.

आसावारी जगदाले ने बताया, 'हम बैसरन घाटी में मिनी स्विटजरलैंड कहे जाने वाली जगह पर 'फोटोशूट' कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। हमने कुछ स्थानीय लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बाघों को भगाने के लिए गोलियां चलाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि लोग मारे जा रहे थे और कुछ लोग कलमा पढ़ रहे थे, हमें समझ में आ गया कि यह कुछ और था।' आसावारी ने बताया, 'एक आतंकवादी, जो करीब बीस साल का था, उसने मेरे पिता से खड़े होने को कहा। मेरे पिता ने उससे अपील की कि उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उसने एकदम ठंडे लहजे में कहा कि वह हमें दिखाएगा कि उन्हें कैसे मारना है। इतना कहकर उसने तीन गोलियां चलाईं, जिनमें से एक मेरे पिता के सिर में लगी, दूसरी कान के आर-पार हो गई और तीसरी उनकी छाती में लगी।'

आसावारी ने मीडिया को आगे बताया कि उनके अंकल कौस्तुभ गणबोटे को सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई जो उनकी आंख को भेदते हुए निकल गई। उसने बताया कि कुछ और पुरुषों को भी गोली मारी गई। आसावरी ने उन भयानक क्षणों का हृदयविदारक ब्योरा साझा किया जब एक ही सेकेंड में पर्यटकों की खुशी मातम में बदल गई। आसावारी ने कहा, 'आतंकवादियों ने लोगों से 'कलमा' पढ़ने को कहा। जो लोग पढ़ सकते थे, उन्होंने पढ़ा और जो नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने नहीं पढ़ा। मेरे पिता ने कहा कि वे जो भी कह रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादियों ने मेरे पिता और अंकल को मार डाला।

आसावारी ने बताया कि एक आदमी को गोली तब मारी गई जब वह अपनी पत्नी और बेटे के लिए खाने का सामान लेने गया था जबकि उसकी पत्नी और बेटा 'फोटोशूट' कर रहे थे। आसावरी ने बताया, 'लड़के ने आतंकवादियों से उसे और उसकी मां को भी मार डालने के लिए कहा, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए कि वे महिलाओं और बच्चों को नहीं मारेंगे। इस तबाही के बीच, मैंने हिम्मत जुटाई और मैं अपनी मां और आंटी के साथ निकलने में कामयाब रही।' उन्होंने बताया, 'नीचे उतरते समय मेरी मां के पैर में चोट लग गई। एक खच्चर वाले ने हमारी मदद की और हमें दिलासा दिया। उसने खच्चर पर बिठाकर हमें हमारे ड्राइवर तक पहुंचाया।' उन्होंने कहा, 'मैं अभी तक अपने पिता और अंकल की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई हूं। यह पूरा घटनाक्रम भयानक था। आतंकवादियों की क्रूरता से साफ है कि वे इंसान नहीं, राक्षस थे। इंसान इतने निर्दयी नहीं हो सकते।'

असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य ने बयां किया भयावह मंजर "पहलगाम में कलमा पढ़ने से बची मेरी जान"

वहां मौजूद लोगों की माने तो कलमा पड़ने वालों का पैंट उतारकर चेक किया जा रहा था आतंकियों द्वारा। प्रोफ़ेसर साहब की किस्मत कहे या कुछ और भगवान ही मालिक है।

मेरी बेटी ने मुझे फोन पर बताया कि गोलीबारी उसके सामने ही हुई। आतंकवादियों ने मेरे दामाद भारत भूषण की हत्या मेरी बेटी सुजाता और उसके बेटे के सामने हत्या की। जब सुजाता को पता चला कि भारत की मौत हो चुकी है तो उसने उनका पहचान पत्र उठाया और अपने बेटे के साथ वहां से भाग गई।

-भारत भूषण की सास विमला

भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की युवा पत्नी ने शादी के मात्र छह दिन बाद ही अपने पति को अलविदा कह दिया। भारतीय नौसेना में दो साल पहले कमीशन प्राप्त अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर थे, जब वे इस दुखद हमले में मारे गए। इस जोड़े ने 16 अप्रैल को शादी की थी।

खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की भी गई जान

हमले में हैदराबाद में तैनात खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हो गई। मनीष बिहार निवासी थे। वह छुट्टी मनाने के लिए परिवार के साथ पहलगाम गए थे। आईबी के सूत्रों से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, उन्हें उनकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली मारी गई। मनीष रंजन पिछले दो वर्षों से आईबी के हैदराबाद कार्यालय के मंत्री अनुभाग में कार्यरत थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी। | फोटो साभार: पीटीआई

इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के फ्रंटल संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। यह समूह अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने के लिए बनाया गया था।

तमाम लोग हैं जिनके बयान अभी तक सार्वजनिक नहीं हैं या वो उस स्थिति में नहीं रहे होंगे कि मीडिया के सामने बयान दे सके । सबको कहीं न कहीं बहुत गहरा सदमा लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के जांच सब खुलकर सामने वाला है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का एक्शन जारी है। सेना लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक-एक आतंकवादी का घर उड़ा रही है। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में कश्मीर से लोग भी हिरासत में लिए जा रहे हैं। हिरासत में लिए जाने वालों में ओवरग्राउंड वर्कर और पूर्व आतंकवादीभी शामिल हैं।

और दिल्ली और तमाम जगहों पे बैठे बौद्धिक आतंकी बता रहे हैं कि लोकल कश्मीरी मुसलमानों का हाथ नहीं है।

ये सनकी कौम अपनी बहन बेटियों की शादी पाकिस्तान में कर रखा है फ़िर लोग कहते हैं इनकी देशभक्ति पर कोई सक न करें। पाकिस्तान विरोधी रैलियों से इन्हें दिक्कत होने लगती है, फिर भी ये शरीफ और मासूम हैं। जाने कितनी भारतीय औरतें सालों पहले पाकिस्तान में शादी करने के बाद पाकिस्तानी बच्चे पैदा करने के बाद भी ठसक से भारतीय बन के भारत सरकार की पूरी योजनाओं से लाभ ले रही थीं।

कुछ मुस्लिम महिलाओं को चिल्लाते हुए देखा उन्हें पाकिस्तान जाने की जल्दी थी क्योंकि उनके अब्बू ने उनका निकाह पाकिस्तान में कर दिया है.. अब सोचने वाली बात ये है कि जाने कितनी भारतीय औरतें सालों पहले पाकिस्तान में शादी करने के बाद पाकिस्तानी बच्चे पैदा करने के बाद भी ठसक से भारतीय बन के भारत सरकार की पूरी योजनाओं से लाभ ले रही थीं।

और ये केवल बॉर्डर एरिया में नहीं था।

इनकी वफादारी किधर होगी? इनके पति और इनके बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं। पर इन्होंने भारतीय छोड़ दसियों साल में पाकिस्तानी नागरिकता क्यों न ली?

और बड़ी बात ये सब अरेंज मैरिज हैं, लव मैरिज नहीं।

ये आंखें खोलने वाला घटनाक्रम हैं, अटारी बॉर्डर पुरी तरह से सीज होने के बाद से हलचल सी मच गई है। भारत सरकार द्वारा हमले के तुरंत बाद वीजा रद्द करने वाला निर्णय नहीं लिया जाता तो ये बात उभरकर सामने आती भी नहीं।

इतने से सालों से भारत सरकार के नजर ये सब नहीं आया सोचने वाली बात है। अवैध घुसपैठियों ने नरक मचाया हुआ है भारत में चाहे बांग्लादेशी हो पाकिस्तानी.. भारत सरकार इन पाकिस्तानियों को वीजा दे रही थी तो ठीक बात नहीं थी। खैर पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा को रद्द कर दिया गया है और ये हमेशा के लिए रद्द ही रहे।घुसपैठियों को जल्द से जल्द भारत सरकार को मारकर खदेड़ना चाहिए।

पहलगाम में हमला करने वाले इस्लामिक हैं और उन सभी का इस्लाम से नाता है, और उन्हें आतंक की प्रेरणा देने वाली पुस्तक भी है। जबतक खुलकर विरोध और कार्रवाई नहीं होगा इस्लामिक आतंकवाद पर तब तक कुछ नहीं होने वाला हैं। ।

हमला करने वाले इस्लामिक आतंकवादियों ने खुली चुनौती दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसका बदला लेना बहुत जरूरी हो गया है। प्रधामंत्री ने कहा है "जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी"

पहलगाम में हमला करने वाले इस्लामिक हैं और उन सभी का इस्लाम से नाता है, और उन्हें आतंक की प्रेरणा देने वाली पुस्तक भी हैं। जबतक खुलकर विरोध और कार्रवाई नहीं होगा इस्लामिक आतंकवाद पर तब तक कुछ नहीं होने वाला हैं।

(स्रोत: जनसत्ता ,राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला,PTI, बीबीसी हिंदी , दैनिक जागरण आदि)